「がんに関する考察。(3/3)ー がん細胞とバッタの相変異2」

今回は昆虫学者の前野 ウルド 浩太郎氏の著書を参考に、バッタの相変異について書きたいと思います。

なお、前野 ウルド 浩太郎氏は秋田県出身の純粋な日本人。

「ウルド(Ould)」とはモーリタニア語で「〇〇の子孫」という意味のミドルネームで、彼がモーリタニア国立サバクトビバッタ研究所に在籍中、所長のババ氏が授けてくれたものです。

前回説明したバッタの相変異ですが、どのような状況がバッタの相変異を引き起こすのか?

以下は前野氏の著書からの抜粋。

「例年にない大雨が、今回の事態を引き起こした一因だと考えられる。過去の歴史的なバッタの大発生が起きた年は、決まって干ばつのあとに大雨が降っていた。今回の状況はまさにそれを再現したものであり、極めて危険な状態だった。」

では、なぜ干ばつ後の大雨がバッタの大発生を引き起こすのか?

前野氏は個人的な見解として、こう書いています。

「干ばつによってバッタもろとも天敵も死滅し、砂漠は沈黙の大地と化す。バッタはアフリカ全土に散らばり、わずかに緑が残っているエリアでほそぼそと生き延びる。

翌年、大雨が降ると緑が芽生えるが、そこにいち早くたどり着ける生物こそ、長距離移動できるサバクトビバッタだ。普段なら天敵に捕らえられ、数を減らすところ、天敵がいない「楽園」で育つため、多くの個体が生き延び、結果、短期間のうちに個体数が爆発的に増加していると考えられる。」

ここからは私(眞野)の補足です。

私が子供の頃、家の周囲の畑や野原にトノサマバッタがいましたが、通常(孤独相)のトノサマバッタでも、ときには数十メートルの距離を飛び、なかなか彼らを捕まえることは出来ませんでした。ですから大雨後、最初にサバクトビバッタが緑のある場所にたどり着くというのは、私も納得出来ます。

孤独相が群生相になるメカニズムの一つに、コラゾニンというホルモンが関与していますがコラゾニンは体色を変化させ、さらに体の形態も変化させます(このメカニズムを発見したのは日本人研究者の田中誠二氏)。

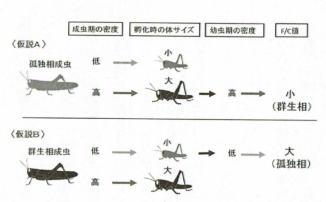

また、田中誠二氏と前野 ウルド 浩太郎氏の研究により、これまでは孤独相から群生相への変化には4世代程度かかると思われていたものが、条件さえ整えば1世代で完了するということがわかりました。

成虫期の密度、孵化時の体サイズ、幼虫期の密度などの条件が揃うとたったの1世代で孤独相から群生相に変化するわけですが、逆もまた然りで条件しだいで群生相から孤独相へも1世代で変化します。

孤独相から群生相への変化は、個体数が爆発的に増え生息環境が悪化することにより、バッタがその個体の系統を維持するために特定の遺伝子のスイッチをONにする。

それにより長距離飛行を可能とし、エサが豊富な、より良い環境へと移動出来るようにするためでしょう。

バッタの場合は外的な環境悪化が遺伝子のスイッチをONにする要因ですが、がん細胞の場合は体内の部分的な環境悪化が、そのエリアにある正常な細胞のがん遺伝子をONにしてがん化するのだと私は考えています(実際のところ体内には常にそれなりの数のがん細胞が存在しており、通常は体内の免疫系により除去されていますが、体内環境の悪化により免疫系が働かなくなることが、がん細胞増殖の原因)。

条件次第では、たったの1世代で群生相のバッタが遺伝子をOFFにして孤独相へと戻ることができるのならば、がん化した細胞もがん細胞周囲の体内環境を整えさえすれば、正常な細胞へと戻るはずです。

群生相へと変化したバッタは本来の姿(孤独相)を覚えていないと思いますが、ケイシーリーディングでも、がん細胞はある程度増殖すると、

「一個の独立した生物のように振る舞い、宿主に寄生して、身体のエネルギーや栄養を奪うような存在となる。」

と書かれており、さらに

「ある段階に達すると遊走能を獲得し、他の部位へと転移する。」

と書かれています。

この段階になると、すでにがん細胞はその身体の一部であったことを忘れていますから、群生相へと変化したバッタがより良い環境を求めて飛び立つのと同じように、自らが生き延びるために、より良い環境を求めて移動を始めるのでしょう。

ケイシーリーディングの内容は、明治13年(1880年)の北海道の蝗害(こうがい)報告書の記述を彷彿とさせます。

初めは方位を定めず、乱躍するのみにて遠く走らず。

その状、羽翅を練磨するものの如し。

かくして二、三日を経れば、一群みな方向を同じゅうし、天を覆い陽を遮切りて群飛す。

Dr.スティルは、

「障害となっている原因をそれなりに適当な期間内に取り除けば、腫瘍は消滅に向かうことになる。」

と書いています。

ですから各種の方法で体内の環境を整えることにより、がん細胞も本来の姿を思い出し、がん遺伝子をOFFにして、正常な状態へと戻るために自ら退縮していくはずです。

ただただ攻撃するのではなく、がん細胞が置かれている過酷な環境を理解し、その状況をいかに早く本来の正常な状態へと変化させるかが重要なことではないかと私は考えています。

そのためには物理的、生化学的、心理的など、個々の患者の状態により、さまざまなアプローチが必要になってくるでしょう。

参考書籍

「バッタを倒しにアフリカへ」 前野 ウルド 浩太郎

「孤独なバッタが群れるとき」 前野 ウルド 浩太郎

「がんに関する考察。(2/3)ー がん細胞とバッタの相変異1」

私は体内のがん細胞とバッタの相変異には共通性があると考えていますので、今回はバッタの相変異についての概略を説明したいと思います。

「バッタの相変異」

トノサマバッタ、サバクトビバッタなどは個体密度が増加すると、その形態や能力を変化させる能力を備えており、これを「相変異」と呼ぶ。

まばらに生息している低密度下で発育した個体は孤独相と呼ばれ、一般的な緑色をしたおとなしいバッタになり、お互いに避け合う。

一方、周辺に多くの仲間がいる高密度下で発育したものは群れをなして動き回り、幼虫は黄色や黒の目立つバッタになる。

これらは群生相と呼ばれ、黒い悪魔として恐れられている。

成虫になると群生相は体に対して翅が長く飛翔に適した形態となり、1日に100km以上飛行することもある。

長年にわたって孤独相と群生相はそれぞれ別種のバッタだと考えられてきた。

その後1921年、ロシアの昆虫学者ウバロフ卿が、普段は孤独相のバッタが混み合うと群生相に変化することを突き止め、この現象を「相変異」と名付けた。

ちなみに現在は、一般にバッタとイナゴは相変異を示すか示さないかで区別されている。

相変異を示すものがバッタ(Locust)、示さないものがイナゴ(Grasshopper)と呼ばれる。

日本でも過去にはバッタの大発生がありました。

船山馨の小説「石狩平野」には主人公の高岡鶴代の父親が、入植した札幌円山村で3年連続してバッタの大群に収穫間近の畑を食い尽くされ、最後にはバッタの大群の中で発狂してしまう場面が描かれています。

以下は 船山馨の小説「石狩平野」から、明治13年(1880年)の北海道の蝗害(こうがい)報告書の一節です。

蝗(いなご)初生のときは大きさ蟻の如し。

全身淡黒色、いまだ羽翅(うし)を有せず。

一週間ないし十日の間は発生の地に徐々に蠕動(ぜんどう)し、甲所を喰らい尽くせば乙所に転じ、その蠕動にあたりては一群悉く(ことごとく)方向を同じゅうす。

孵化後およそ七、八週間に六、七回の脱皮をなすも、脱皮の度数は各報告に差異あるをもって、目下試験中なり。

脱皮ごとに形躯(けいく)の成長前に倍し、最期の脱皮をとぐれば外翅内翅いち時に伸暢し、僅か一時間ばかりにしてよく振羽飛翅の状をなす。

初めは方位を定めず、乱躍するのみにて遠く走らず。

その状、羽翅を練磨するものの如し。

かくして二、三日を経れば、一群みな方向を同じゅうし、天を覆い陽を遮切りて群飛す。

この期に至れば、ひとり昼のみならず、夜間もまた温暖無風のときは能く飛行す。

その性群集を好み、一群の羽翅そなわるを待ちて、共に飛行するものの如し。

その飛下するところは、青草ために色を変じ、草原もまた赤土と化す。

食物尽くるにあらざれば他に飛転せず。

また 旧約聖書の出エジプト記にも、エジプトがイナゴの大群に襲われる場面がありますが、現在でも世界で最も被害が大きい地域はアフリカ大陸で、西アフリカだけでも被害の多い年には年間被害総額は400億円以上となっており、アフリカの貧困に拍車をかける一因となっています。

最近では2003~2005年に大発生し、被害の大きかった西アフリカ諸国に2003~2008年にかけて、日本から57億円の緊急援助をおこないました。

北海道の蝗害(こうがい)報告書、旧約聖書出エジプト記ともに蝗(イナゴ)と記述されていますが、相変異が発見されたのが1921年ですから、それ以前はバッタとイナゴの明確な区別が無かったと言うことになります。

こちらはサバクトビバッタの大群の映像です↓

Swarm Of Locusts DEVOUR Everything In Their Path | Planet Earth | BBC Earth

参考書籍

「石狩平野」 船山馨

次回はバッタの相変異について、より詳しく書いていきます。

「がんに関する考察。(1/3)」

がんは西洋医学的には悪性腫瘍とも呼ばれるように、徹底的に排除しなければいけない「わるもの」だという考えが、一般的ではないでしょうか?

しかし私は、がん細胞とは体内環境が何らかの原因により悪化することにより、その過酷な環境下で正常な細胞が必死に生き延びていくために、やむを得ずに変化したある意味では「可哀想な子」だと考えています。

太平洋戦争を題材にした「火垂るの墓」というアニメ映画がありますが、その映画の中で、B29の爆撃により母親を失った清太と節子の兄妹は、肩身の狭い思いをするおばさんの家を出て、使われなくなった防空壕で暮らし始めます。

お金も食料も底をついた清太は畑で野菜を盗むようになり、ある日農家のおじさんに捕まってボコボコに殴られ警察に連れて行かれますが、この清太を果たして「悪い子」と言えるでしょうか?

もし清太が食べ物に不自由しない生活をしていれば、畑で野菜を盗むことも無かったでしょう。

彼は、兄妹二人が過酷な環境の中で生き延びるために必死だったのです。

体内のがん細胞も清太と同じような状況なのだと、私は考えています。

前々回の記事の内容から、もう一度オステオパシーの創始者A.T.スティルの著書「Research & Practice」(1910出版)の「Adominal and other Tumors(腹部及びその他の腫瘍)」の一部を抜粋します。

太陽神経叢が腹部の神経系の中心であり、横隔膜を貫いて太陽神経叢に通ずる大内蔵神経が腹部内蔵に対する栄養力全体の供給源であるとするならば、このような力や栄養の供給を阻害すると腹部のすべての器官が麻痺するのではないか?

このような抑制や阻害によって腹部器官の麻痺が引き起こされるのか?

この推論が正しいなら、腹部動脈が腹部の全器官に正常な量の血液を送り込める理由や、器官において動脈血を受入れて利用した後速やかに、老廃物を含む静脈血やリンパを静脈神経系の影響下にある静脈循環により送り返すことができず、当該器官を正常状態に維持できなくなる理由を理解できる。

また、静脈の神経が麻痺すると静脈は非活動性となり、静脈系を通じて静脈血のすべてを正常に送ることができなくなるということも分かる。

この静脈うっ血により動脈系の海綿状の膜の中に活性のある動脈血が蓄積されることで、異常な位置に異常な状態の組織の形成が始まる。

つまり、腫瘍は、活性のある動脈血がその正常な機能状態から外れたときや、器官へ送られた血液が静脈還流で戻されないときに生じる、自然発生的増殖物であると考えられる。私としては、これが腫瘍発生の理由であると思う。

我々のシステムの中で、完全に正常でなければならないものが2つある。

1つ目は、動脈と動脈神経が絶え間なく、タイムリーに十分な量の血液を運ばれなければならない。

2つ目は、静脈と静脈神経がその機能を果たし、滞留を生じさせないことである。

この2点が絶対的に要求される。

動脈を介して血液を送り込み、静脈系により静脈血やその他すべての物質を心臓に戻さなければならない。

そうでなければ、心臓からの血流、又は心臓へ戻る血流のいずれかに支障を生じた結果として腫瘍が現れるであろう。

このように考えると、なぜ腫瘍を生じるのか、なぜ静脈うっ血を生じるのかが分かる。

つまり、腹部の全器官に対して機能する静脈と動脈の両方を支配、管理する太陽神経叢が部分的に麻痺することで、内蔵神経の完全なる自由が妨げられるのであろう。

続いてエドガー・ケイシーのリーディングも再度紹介します。

リーディング No.283-2

1927年11月10日 46歳の卵巣嚢胞の女性に対して取られたリーディング

(問)

血液中には、私の体の状態の影響を示す痕跡がまだ残っていますか?

(答)

これは良くなっているが、その証拠(エビデンス)はまだ血液中に存在する。

なぜなら、血液中にその痕跡を残さないような状態というものは一切存在しないからだ。というのも、血流は体を再建するものを運ぶだけでなく、使用済みの諸力や体内の様々な部分の適切な経路を通じて排泄されるものも運ぶからである。

それ故に、赤血球や白血球、リンパなどすべてが静脈を流れるのである。

これらは 体内の製造器、濾し器、破壊器、再生器として機能する微小部分でのみ分離されるのである。よろしいかな?

それ故に血液中には、肉体で継続している状態を反映するもの、あるいはその証拠(エビデンス)となるものが、常に認められるのである。

やがて一滴の血液を採り、それから肉体のあらゆる状態を診断できる日が来るだろう。

ケイシーリーディングでも、血液の浄化は体内の決まった器官でしかおこなわれないと書いています。

ですからオステオパシーを含めた各種の方法で神経系(特に自律神経系)を正常化し、動脈による酸素や各種栄養素の供給を正常化し、静脈やリンパ管による老廃物の排泄を正常化してあげれば、がん細胞も本来の正常な状態の細胞に戻ると、私もDr.スティルと同じように考えています。

次回はDr.スティルが考えるがんの発生や治療に関連して、私なりに考えた「がんとバッタの相変異との共通性」を書きたいと思います。

「オステオパシー総覧(上) ー 腫瘍学」

今回は「オステオパシー総覧(上)第35章 腫瘍学」(アメリカ・オステオパシー協会編 森田博也訳)から、

・オステオパシーのアプローチ

・OMTの適応症

以上2項目を抜粋して転載いたします。

なおOMTとはオステオパシック・マニピュレーティブ・トリートメント(Osteopathic Manipulative Treatment)の略称です。

・オステオパシーのアプローチ

オステオパシー医師の多くは、がん患者にマニピュレーション治療をおこなうことは禁忌である、という誤った考えを持っている。

たしかに、あるテクニックまたはある患者については、それが当てはまるかもしれないが、別のテクニックを使うことにより、次のような効果がもたらされる。

痛みの緩和

内臓機能の改善

緊張とストレスの軽減

身体に触れることを通じたオステオパシー医師・患者間の人間関係の改善

・OMTの適応症

OMTが的確な判断によって適応されれば、がん患者のケアにおいて貴重なツールとなるだろう。

がん患者というのは、ソマティック・ディスファンクション(体性機能障害)や痛みはがんでない患者と同程度ではあっても、より大きな心理的ストレスを抱えている。

また、がん患者には、がんの痛みと同様に術後痛もあるだろうし、終末期の患者であれば身体を動かせないために生じる内臓機能障害が起こるであろうが、OMTはそれらに対して適用できる。

OMTのがん患者における適応症は次のものである。

痛み・ソマティック・ディスファンクション

便秘

無気肺

肺炎

術後リンパ水腫

がんであることがわかっている患者に対してOMTが最も適しているのは、ソマティック・ディスファンクションに伴う筋骨格系の痛みで、がんとは直接関わりのないものである。

ソマティック・ディスファンクションは、がんや治療法に関係しない、または2次的に生じる場合もある。

たとえば、胸骨正中切開術を受け肺がんを切除した患者は、術前から現れていたソマティック・ディスファンクション、手術によって悪化したり、肺から胸椎への内臓体性反射、または手術時に肋椎関節や肋軟骨関節が損傷を受けたりすることにより、胸部や肋間に痛みを訴えるようになることがある。

筋骨格系に痛みのあるがん患者のソマティック・ディスファンクションを治療するテクニックは、特に患者一人ひとりに対して個別に選択する。

選択基準となるものは以下のとおりである。

患者の年齢

疾病の重症度

過去に受けた損傷

合併症

術後の経過日数

以降はオステオパシーのテクニック的な内容なので省略します。

私が太字にした部分にこの文章を書いたオステオパシードクターの考えが集約されていますが、「オステオパシー総覧」のそうそうたる編者達はオステオパシーががんの治療に効果を上げることが出来るとは、全く思っていません。

Dr.スティルがオステオパシー的な観点から、腫瘍の発生原因にまで言及しているのとは、対照的です。

オステオパシー総覧は現代のオステオパシーに関する文献の中では、最も権威のあるものだと思いますが、オステオパシー総覧の内容と、オステオパシーの創始者Dr.スティルの著書の内容のあまりの乖離に、なにを言えば良いのか私には分かりません。

「オステオパシー総覧」の編者達は、当然Dr.スティルの著書を読んでいると思うのですが・・・。

近いうちに、「がん」についての私なりの見解も書きたいと思います。

「Tumor(腫瘍)」

今回は前回の記事に関連して、オステオパシーの創始者A.T.スティルの著書「Research & Practice」(1910出版)から、「Adominal and other Tumors(腹部及びその他の腫瘍)」の部分を紹介します。

今回の日本語訳は、以前に医療翻訳の専門家に私が依頼したものです。

では「Research & Practice」から、

「Adominal and other Tumors(腹部及びその他の腫瘍)」

定義 —

1. 腫脹:病的な肥大。

2. 新生物。周辺の組織構造とは無関係に存続かつ増殖し、生理学的には役に立っていない新たな組織の塊のこと。

腫瘍には、良性のものと悪性のものがある。

悪性腫瘍は組織に対し浸潤する傾向にあるが、良性腫瘍は組織を押し分けて存在し、通常は被膜に囲まれている。

悪性腫瘍の多くは近傍の腺の中で二次的に増殖する傾向にあり、全身に播種して全身的な健康状態に影響を及ぼす。

また、摘出されても再発する傾向にあることが多い。

腫瘍の起源には様々な仮説がある。

封入理論(inclusion theory)は、胚細胞が胎児に必要となる数よりも多く生じてある部分に集合して留まり、それが後に、その部分の生理学的活性や刺激を受けることで増殖・発達して腫瘍になるとする考え方である。

腫瘍の中には、遺伝性と考えられているものもある。刺激や損傷が腫瘍の原因になると考える人も多い。

生理学的活性により発達するものがある一方、それで衰弱するものもある。 — Dorland

概論 —

腫瘍とは、脂肪質、軟骨質、又は水分の多い腫れ物、小さな塊、又は異常な新生物・集積物のことである。

皮膚の内側又は身体の内部にできた異常に大きなものである。頭部、頸部、胸部、腹部、脚、腕、又は皮膚などの場所に関わらず、それは何らかの原因に対する作用の結果の一つにすぎない。

あらゆる事象には原因があるので、腫瘍という結果を単純に治療するのは賢明ではない。腫瘍をナイフや薬物を用いて除去することがあるが、その原因を取り除かない限り、他の結果が現れる可能性が高い。

したがって、オステオパシーは、ナイフやクロロフォルムなどを用いて組織や血液、又は生命を破壊してしまうのではなく、治療することを目指している。

オステオパスは、ナイフを用いずに腫瘍を縮小するよう努めるべきである。

オステオパスの治療手段は正常な神経活動やきれいな血液にすることであり、障害となっている原因をそれなりに適当な期間内に取り除けば、腫瘍は消滅に向かうことになる。

この患者をオステオパスが診ると、体内に認めるすべての不自然な新生物が調べられ、その大きさ、名称、場所、及び様子が心に留められ、検討対象となる新生物に特別な注意が払われる。これが判別されて、悪性、良性、癌、類線維腫、又は嚢腫などと呼ばれる。

審議会の解剖生理学医なら、生命の保護を理由に挙げて、外科医に対し以下のように述べるだろう。

「我々は、ナイフを用いずにこの異常な新生物を縮小できない理由を実証可能な形で提示できない者がナイフを用いて介入することについては、許容も満足もできない。

血管の収縮や拡張に関わる神経が正常な構造をつくることや正常な健康状態に戻すことを妨げられていることが、どれほど重大なことか。」

技術者がこの異常形成物又は腫瘍の絶対的な発生原因を明示できない場合には、一滴の血液を絞り出したりほんのわずかな組織を取り除くために、痛みや死という代償の下で処置を行うことになる。

また、技術者が、軽率に結論を下したり医療過誤をした場合の代償として死に至ることを理解していれば、真実を真面目に手堅く探求することになるだろうし、癌や腫脹の原因を求めて腹部を探るだろう。

その探索には賢明さや誠実さが必要となるだろうし、技術者がその異常な新生物の原因を明らかにできなければ代償として死に至ることにもなる。

このようにオステオパスが属す行政の責任者は述べるが、法的な要求ではない。

キリストのように、報酬や対価がなくともそのようにするものである。

我が国にこのような法律があれば、投機的な殺人はすぐさまなくなり、何十万もの葬式が延期され、そして、ほとんどすべての市や村の数々の戸口に掲げられる何百万ヤードもの喪章を節約できるだろう。

私としては、ナイフの不用意な使用を止めさせる法的制限を設ける時期にきていることを強調したい。

そのような疾病を生じる原因を突き止めていると実証できないにも関わらず、不運な患者やその友人から金をせしめるためだけに原因を把握していると装ったり、死のナイフを用いて人命を無駄にしてしまうような軽率な外科医は、絞首刑に処すべきであると私は強く主張したい。

そうして幾人かを殺人罪で絞首刑にしたり終身刑で州刑務所に送れば、この世界はすぐにでも外科手術に然るべき位置付けをするであろう。

外科医の功績に対して法で定められた妥当な報酬を与えることで初めて、人命に対し誠実に対処してもらえるようになるだろう。

我々が人命を尊重しない今日そして時代に生きていると考えることは恐ろしい。

私は、今こそ外科の体制を規制する法整備や法的制限を行う時であると思う。

これを前置きとして、我々は、旧式の慣習による古いやり方を改め、頭部、頸部、胸部、乳腺、及び人体のすべての器官や四肢に腫瘍を発生させる原因を探り、理解を得ることを目的として知識を得る上でオステオパスに役立つ話ができる。

私は、正常ではない状態の体液の分析には関心がない。

問題は、何が原因なのかである。

我々が下した結論が正しいと、どうしたら分かるのか。我々の言うことが真実であると、どうしたら証明できるのか。

話を進める前に指摘しておきたい。

異常な結果を生じさせた原因が分かるまでは、腹部やその器官に供給される血流及びそれに付随する神経力に対して、細心の注意を払う必要がある。

原因に確信が持てるまで検討する必要があり、それから前に進むべきである。腹部の器官の中に障害又は疾病を患っている部分があれば、腹部の組織全体にもすぐさま影響が及ぶだろう。

病因及び治療 —

刺激はすべて、何らかの原因の作用である。

そうであるとすると、腫瘍は何らかの作用の結果ではないのか?

その発生原因は何か?

なぜ、それにより刺激を生じるのか?

太陽神経叢が腹部の神経系の中心であり、横隔膜を貫いて太陽神経叢に通ずる大内蔵神経が腹部内蔵に対する栄養力全体の供給源であるとするならば、このような力や栄養の供給を阻害すると腹部のすべての器官が麻痺するのではないか?

このような抑制や阻害によって腹部器官の麻痺が引き起こされるのか?

この推論が正しいなら、腹部動脈が腹部の全器官に正常な量の血液を送り込める理由や、器官において動脈血を受入れて利用した後速やかに、老廃物を含む静脈血やリンパを静脈神経系の影響下にある静脈循環により送り返すことができず、当該器官を正常状態に維持できなくなる理由を理解できる。

また、静脈の神経が麻痺すると静脈は非活動性となり、静脈系を通じて静脈血のすべてを正常に送ることができなくなるということも分かる。

この静脈うっ血により動脈系の海綿状の膜の中に活性のある動脈血が蓄積されることで、異常な位置に異常な状態の組織の形成が始まる。

つまり、腫瘍は、活性のある動脈血がその正常な機能状態から外れたときや、器官へ送られた血液が静脈還流で戻されないときに生じる、自然発生的増殖物であると考えられる。私としては、これが腫瘍発生の理由であると思う。

我々のシステムの中で、完全に正常でなければならないものが2つある。

1つ目は、動脈と動脈神経が絶え間なく、タイムリーに十分な量の血液を運ばれなければならない。

2つ目は、静脈と静脈神経がその機能を果たし、滞留を生じさせないことである。

この2点が絶対的に要求される。

動脈を介して血液を送り込み、静脈系により静脈血やその他すべての物質を心臓に戻さなければならない。

そうでなければ、心臓からの血流、又は心臓へ戻る血流のいずれかに支障を生じた結果として腫瘍が現れるであろう。

このように考えると、なぜ腫瘍を生じるのか、なぜ静脈うっ血を生じるのかが分かる。つまり、腹部の全器官に対して機能する静脈と動脈の両方を支配、管理する太陽神経叢が部分的に麻痺することで、内蔵神経の完全なる自由が妨げられるのであろう。

オステオパスに、蒸気エンジンから送られる蒸気を遮断するとどうなるのか尋ねてみれば、その回答は「全身的な停止又は死亡」である。

カムロッドやプランジャー・ヘッドの状態を変えた場合にどのような影響が出るかを尋ねれば、心悸亢進になり得ると返答されるかもしれない。

いずれかの滑車からベルトを外せば、その部分が作動しなくなるだろう。のこぎりが心棒に適切に設置されていなければ不安定な状態になる。

つまり、詳細を知らずに、エンジンや道具が揃っていない状態で、用材をうまく切り出すことはできない。

直角定規、下げ振り、そして水準器を利用し、用材をうまく切り出すために必要な機械類のすべてのパーツを準備する。腫瘍は一つの結果である。

ベルトが外されると、その器官では神経や血液の活動は失われる。

これらは、オステオパスとしての知力がないなら器官に異常な新生物を生じた原因を理解できないので辞めた方がよいという、オステオパスに向けた助言である。

オステオパスとしての知力がない場合、これらの状態を診察した際に遮断部や異常を見つけられなければ、途方に暮れることになるだろう。

私は、夜尿症の子供や高齢者で寛骨と尾骨がともに正しい位置にある人を見たことが無い。

私は、臀部、仙骨、尾骨、腰椎、及び下部胸椎の関節が完全に正常な状態で子宮や卵巣が肥大又は腫脹した状態を見たことが無い。

臀部の関節にわずかながらでも痛みがあるときには、股関節が部分的又は完全に脱臼していることが多い。

骨盤や腹部の器官に腫脹を認める状態は、何が関係しているのだろうか。

例えば、くぎを踏んで足を貫くと、なぜ開口障害になるのだろうか。

顎と足はかなり離れていることを思い出してほしい。

我々は、臀部、尾骨、仙骨、寛骨、腰椎、又は肋骨が脱臼又は挫傷することで、子宮、腎臓、膀胱、又はその他器官に異常な刺激、麻痺、うっ血、又は二次的な増殖を生じると考えている。

これらの疾病を診る際には、自分で原因を見つけ、それが正しいと分かるまでは意見を保留するのが賢明であり、そうすることであなたの助言の価値が上がり、かつ要領を得たものになるだろう。

オステオパスにとっては、あらゆる異常が作用の結果である。

これがすべての疑問に対する回答になる。

原因を見つけられないとは言わないで欲しい。

子宮の腫瘍では、第8胸椎と尾骨の間に異常を認め、血力や神経の停滞、並びに子宮や付属器官の局所的麻痺を生じる。

また、恥骨結合の状態が悪く、仙骨や寛骨の一方又は両方が異常な状態にある。

尾骨が正常な位置よりも後方、前方、又は下方にあり、子宮に関わる仙骨神経に障害が生じた状態となっていることも多い。

また、股関節周囲の筋や靭帯が弛緩又は収縮した状態にあり、骨盤の排泄系全体について真に正常な活動が少なからず障害され、腎臓にも影響が及んでいることもある。

私としては、尾骨、寛骨、腰椎、及び下部胸椎を正すことで良好な結果が得られることから、我々は解剖学的なオステオパスがこれまでに手に入れた最も重要な真実の一つを実証したのであり、これにより肥大した子宮やその他の下腹部腫瘍の原因や治療について正しい結論を得られると確信している。

これを読むだけでも、あらためてDr.スティルの著書は全て日本語訳される必要があると感じます。

年末ジャンボが当たったら、とりあえずDr.スティルの「The Philosophy and Mechanical Principles of Osteopathy」、「Research & Practice」、そして医師向けのケイシー療法解説書である、Dr.マクギャレイの「Physician's Reference Notebook」を、オステオパシーとケイシーに理解のある翻訳家に翻訳依頼するのですが・・・。

次回は現代アメリカの名だたるオステオパシードクター達が編者となっている「オステオパシー総覧」の内容です。

Dr.スティルの著書の内容と比較してみてください。